星座図鑑・くじら座

くじら座 |

|

|

|||||||

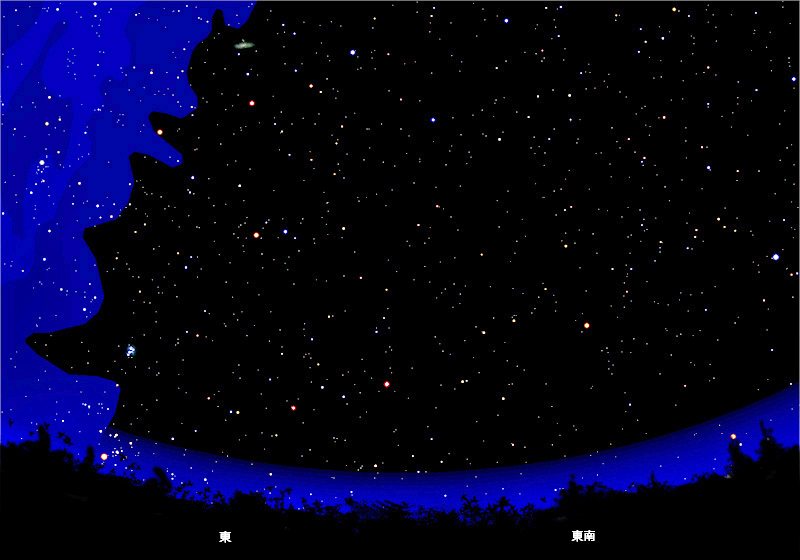

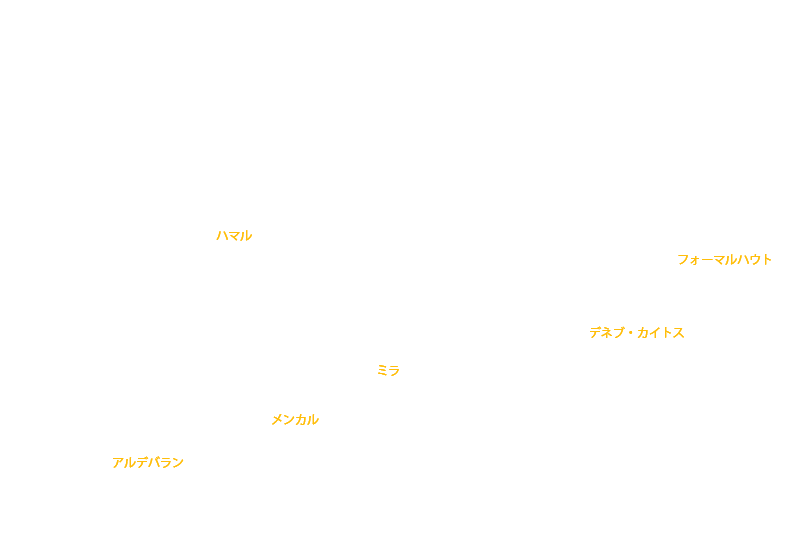

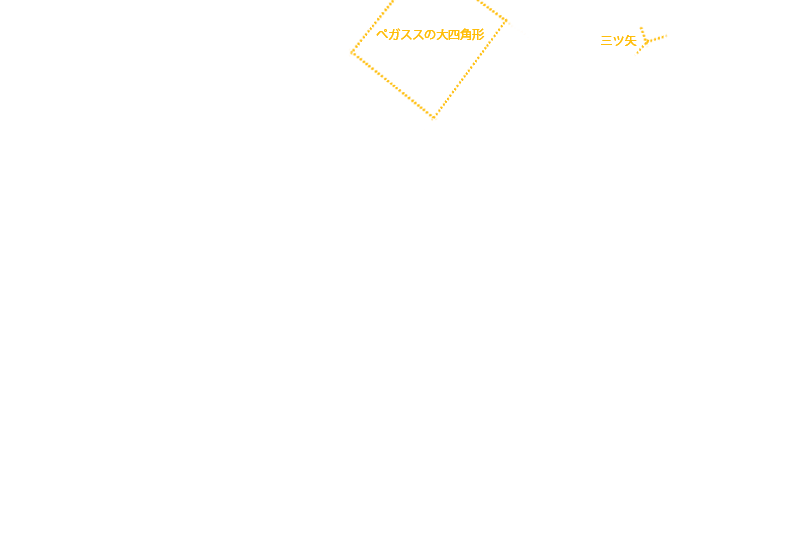

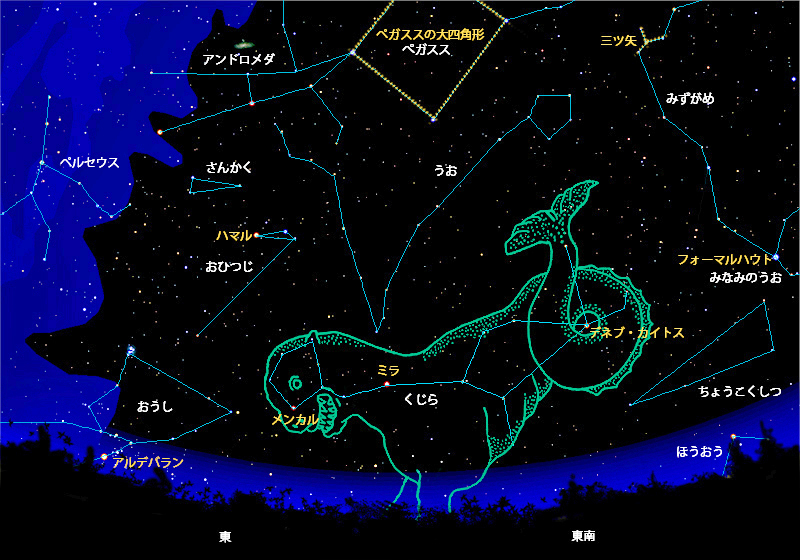

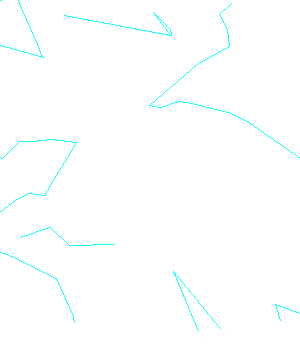

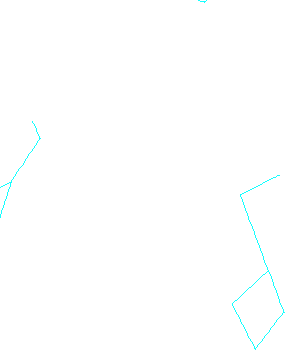

| ※何も表示されていない画面をクリックすると、全内容が拡大表示されます △上の図は昇る頃 (10月上旬21時頃・8月中旬0時頃・7月上旬3時頃、東京近郊) |

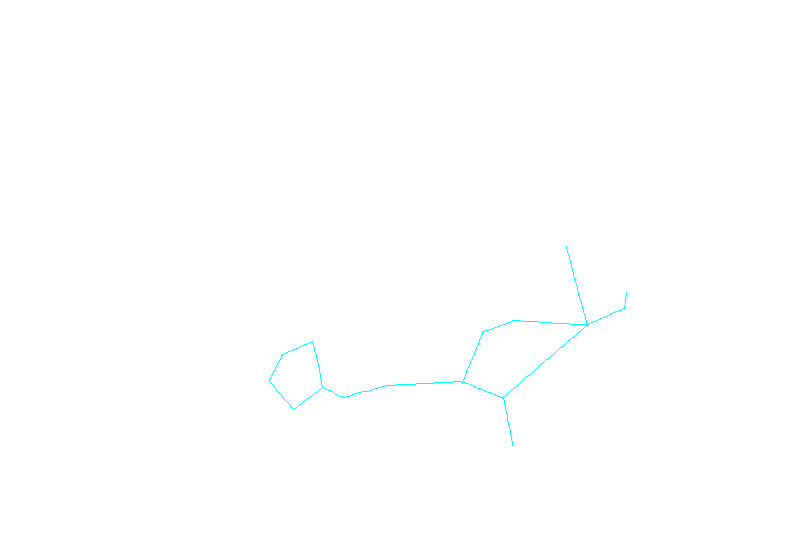

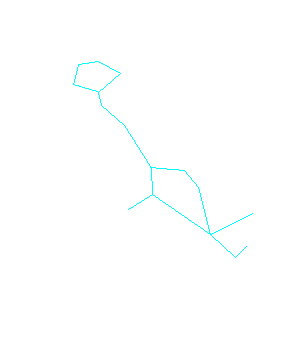

拡大図

|

|

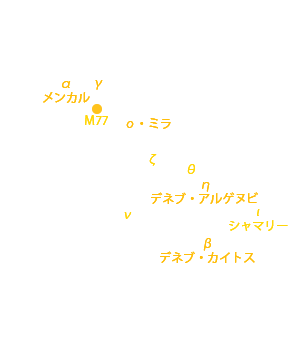

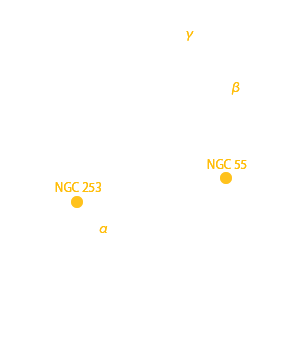

| 名 称 | くじら | ||

| 学 名 | Cetus | ||

| 略 符 | Cet | ||

| 概略位置 | 赤経・1h45m / 赤緯・-12° | ||

| 概略面積 | 1231平方度 | ||

| 20時南中 | 12月13日 | ||

| 南中高度 | 約48° | ||

| 設定者 | プトレマイオス | ||

| 隣接する星座 | おひつじ座 ・うお座・ みずがめ座 ・ちょうこくしつ座 ・ろ座 ・エリダヌス座・ おうし座 | ||

くじら座 (Cetus)

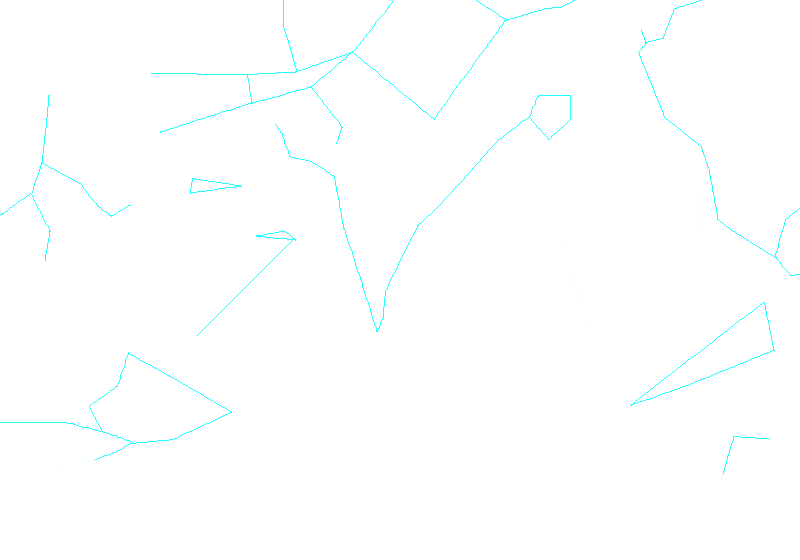

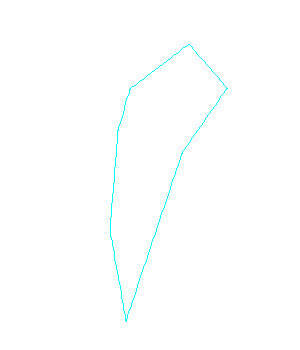

くじら座の探し方・見つけ方 くじら座は、古代バビロニア時代には既に知られていた古い星座で、全天88星座の中でも、4番目に大きい星座です。 秋の夜、南の空に輝く大きな星座で、2本の前足をもつ、怪物クジラの姿で描かれています。 くじら座の探し方は、ぺガスス座から探すのがいいと思いますが、ぺガスス座は「ペガススの大四辺形(秋の大四辺形)」としてよく目に付くので、すぐに見つけることができると思います。 このぺガススの大四辺形の東の辺りを、その方向に向けて下へ伸ばして行くと、明るい星に出合います。 この星は、くじら座の2等星で、β星のデネブ・カイトスです。 ここが、くじら座の尻尾になっていて、クジラの頭の部分は、ここから東の向きにあって、おひつじ座の下辺りで、ゆがんだ5角形のように星が並んでいます。 大きな星座ですが、2等星と3等星がそれぞれひとつずつなので、怪物クジラの姿をとらえるのは、少し骨が折れるかもしれません。 しかし、おうし座のプレアデス星団(昴)が見えていたら、2等星のデネブ・カイトスとの間くらいにクジラの頭があるので、上の星座図などを参考にして、その姿を描き出してみてください。 また、オリオン座が見えていたなら、くじら座は、ちょうどぺガススの大四辺形とオリオン座の間に位置しています。 くじら座の概要・説明 くじら座は、その姿をとらえるのが難しい星座のひとつですが、この星座を有名にしているのは、ο星のミラです。 ミラは、はじめて発見された変光星としてよく知られていて、くじら座の首に輝いています。 およそ332日の周期で、2等星から10等星まで、その明るさを変化させています。 1596年、ドイツの神学者・ファブリチウスによって発見され、明るい時には肉眼でも見ることができますが、暗いときには見えなくなってしまいます。 また、くじら座は銀河の南極に近くにあるので、銀河系外の銀河がよく見えることでも知られています。 その中のひとつ、δ星の近くにあるM77は、中心が明るく輝いている渦巻銀河です。 地球からの距離は、およそ4700万光年程も離れていますが、その広がりは17万光年もあると言われていて、中心には巨大なブラックホールがあるとされています。 くじら座の神話・伝説 くじら座は古い星座で、ギリシア神話にもその物語が伝えられています。 くじら座のモデルになっているのは、ポセイドンによってつかわされた怪物・ティアマト(ケートス)の姿だと伝えられています。 ティアマトは、古代エチオピア王家の人々が、訳あって海神・ポセイドンの怒りに触れたために、エチオピアの国につかわされます。 その物語は、アンドロメダ王女の物語の中で伝えられていますが、ティアマトはエチオピアの街を襲い、王女・アンドロメダに襲い掛かります。 しかし、あわやひと呑みにしようとしているところ、勇者・ペルセウスによって退治されてしまいます。 このくじら座をはじめ、アンドロメダ座やカシオペア座、ペルセウス座やケフェウス座など、秋の夜空には、エチオピア王家の物語についての星座がたくさん輝いているので、是非そられの神話なども参考にしてみてください。

|

●このページの先頭へ