星座図鑑・みずがめ座

みずがめ座 |

|

|

|||||||

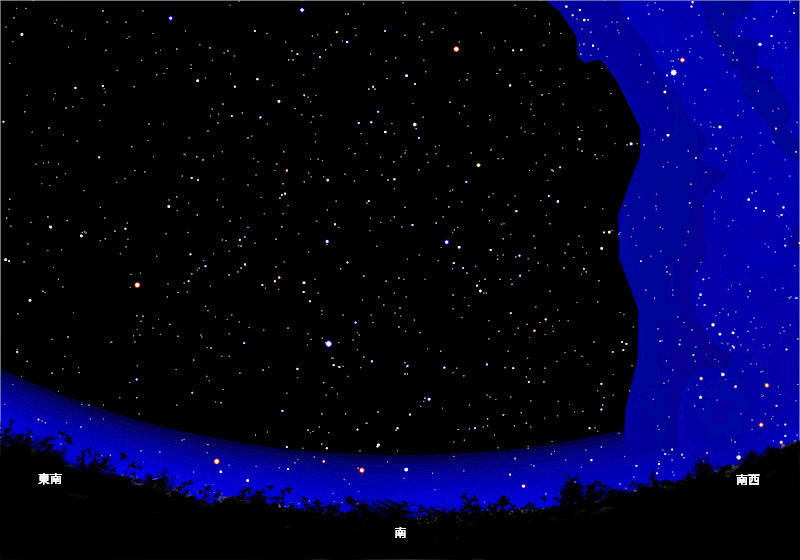

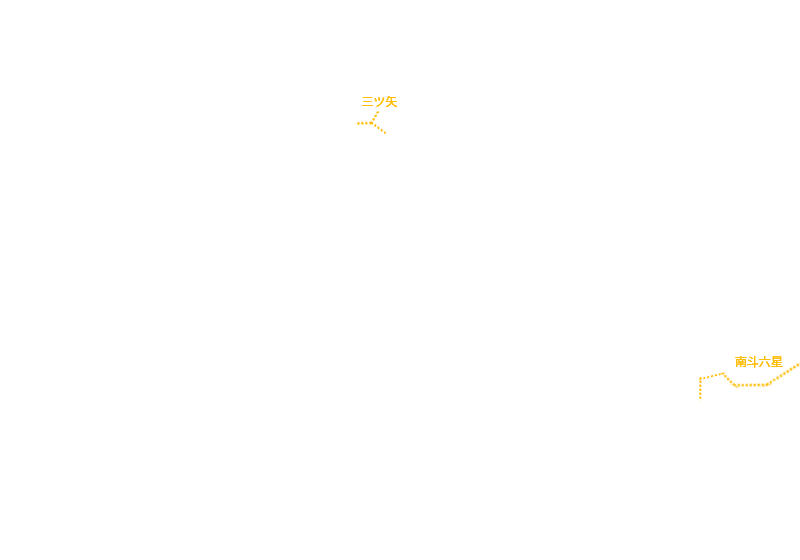

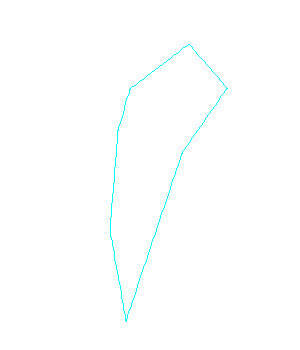

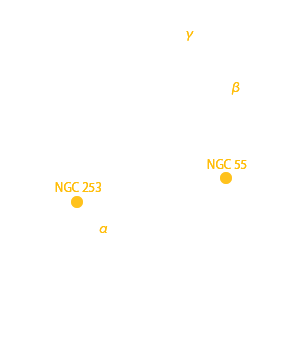

| ※何も表示されていない画面をクリックすると、全内容が拡大表示されます △上の図は昇る頃 (8月下旬21時頃・7月中旬0時頃・5月下旬3時頃、東京近郊) |

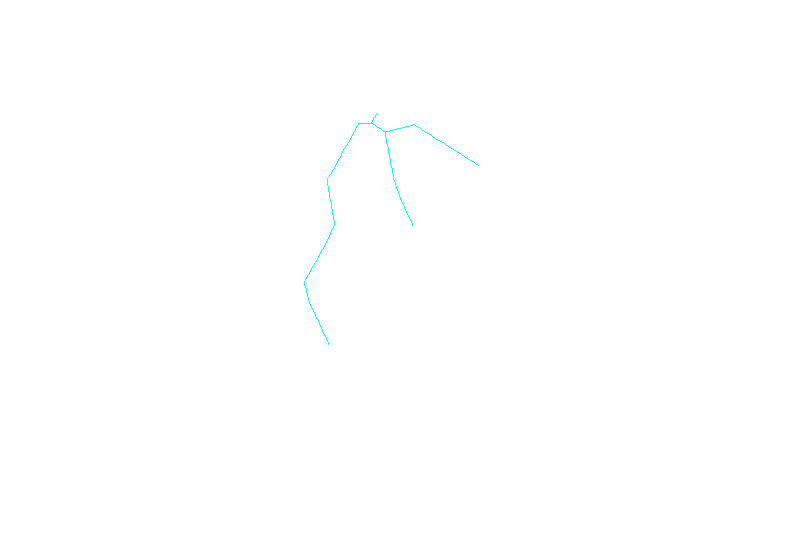

拡大図

|

|

| 名 称 | みずがめ | ||

| 学 名 | Aquarius | ||

| 略 符 | Aqr | ||

| 概略位置 | 赤経・22h20m / 赤緯・-13° | ||

| 概略面積 | 277平方度 | ||

| 20時南中 | 10月22日 | ||

| 南中高度 | 約54° | ||

| 設定者 | プトレマイオス | ||

| 隣接する星座 | うお座 ・ペガスス座 ・ こうま座・ いるか座 ・わし座 ・やぎ座 ・みなみのうお座 ・ちょうこくしつ座 ・くじら座 | ||

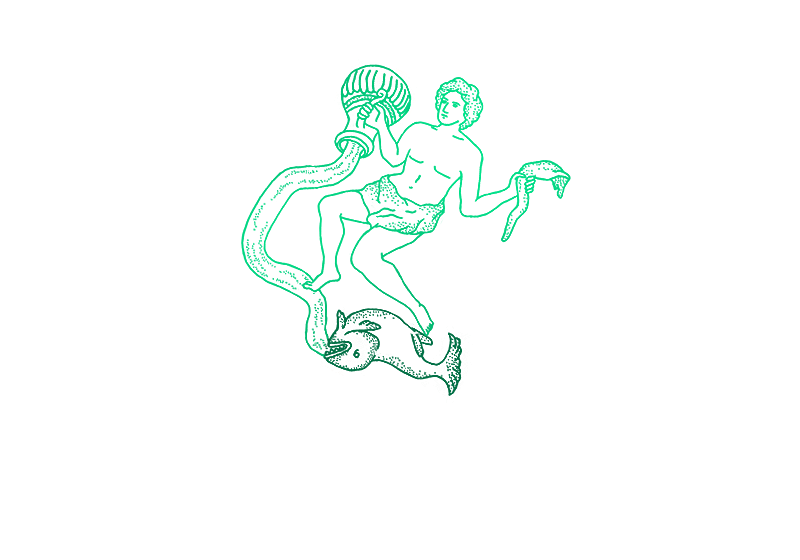

みずがめ座 (Aquarius)

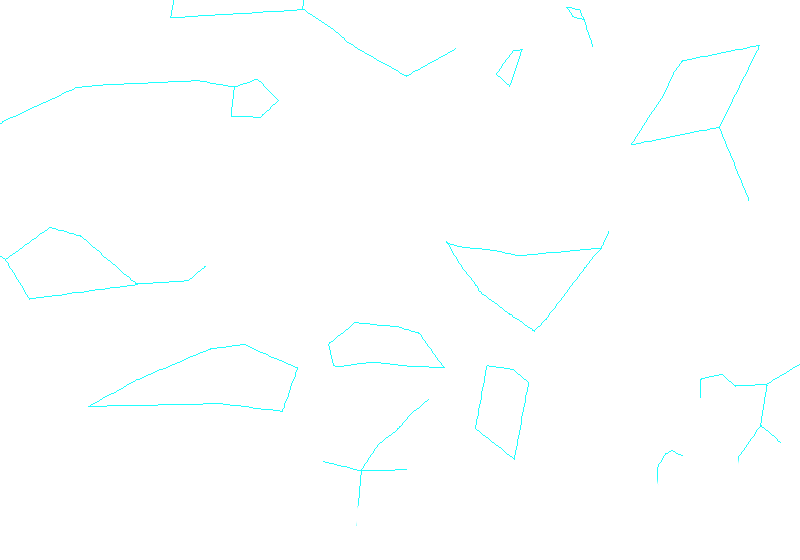

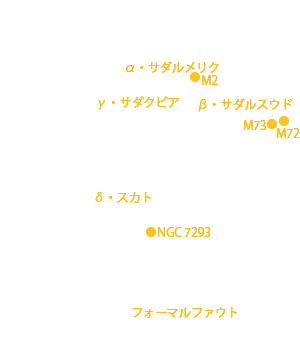

みずがめ座の探し方・見つけ方 秋の夜、南の空に大きく広がっているみずがめ座は、古代シュメール時代には既に知られていた最古の星座のひとつで、黄道12星座のひとつにもなっています。 しかし、みずがめ座は、4等星と5等星からできている暗い星座なので、全体の姿をとらえるには、少し難しいかもしれません。 みずがめ座の探し方は、「三ツ矢」ような星の並びをポイントにすることで、「秋の大四辺形」形づくっている、ぺガスス座の頭の近くに並んでいます。 ここが水瓶を担いでいる部分になっていて、小さな「Y」字のようにも見えます。 ここから、みなみのうお座の1等星・フォーマルハウトまで、暗い星が点々と並んでいるところが、みずがめ座になります。 全体に暗い星座ですが、うお座とぺガスス座、やぎ座に囲まれたところに位置しているので、上の星座図などを参考にして、その姿を描き出してみてください。 みずがめ座の概要・説明 みずがめ座は、プトレマイオスが設定した48星座のひとつにもなっていて、幾つかの流星群が見られることでよく知られています。 そのひとつは、みずがめ座η(イータ)流星群で、よく知られているハレー彗星が母彗星になっていて、1時間に10個ほどの流星を見ることができます。 また、みずがめ座δ(デルタ)流星群は、7月中頃から8月の中頃まで、長い間見ることができる流星群です。 この流星群も1時間に10個程度観測することができ、母彗星は、マックホルツ彗星と呼ばれています。 このほか、みずがめ座にはM2やM72などの球状星団や、散開星団のM73など、幾つかの星団や星雲があることでも有名です。 そのひとつ、NGC7293はらせん星雲と呼ばれている惑星状星雲で、リングが二重らせんのように見えるところからそのように呼ばれています。 地球からの距離は、およそ490光年と言われていますが、この星雲は、見かけの大きさが満月の半分ほどもある、代表的な惑星状星雲です。 δ星の南西に位置していて、空の暗いところなら、双眼鏡でも淡く見ることができます。 みずがめ座の神話・伝説 みずがめ座は、最古につくられた古い星座なので、ギリシア神話などにも、その物語が垣間見られます。 はっきりとした神話は伝わっていませんが、みずがめ座のモデルは、大神・ゼウスの酒を注ぐガニメド(ガニメデス、ガニュメーデース)だと言われています。 ガニメドは大層な美少年で、その姿に魅かれたゼウスは、鷲になってガニメドを浚ったと伝えられています。 みずがめ座は、大きな水瓶から水が流れ落ちる様子が描かれていますが、この水は不老不死の酒だとも言われていて、みなみのうお座へと流れ落ちています。

|

●このページの先頭へ