星座図鑑・みなみのさんかく座

みなみのさんかく座 |

|

|

|||||||

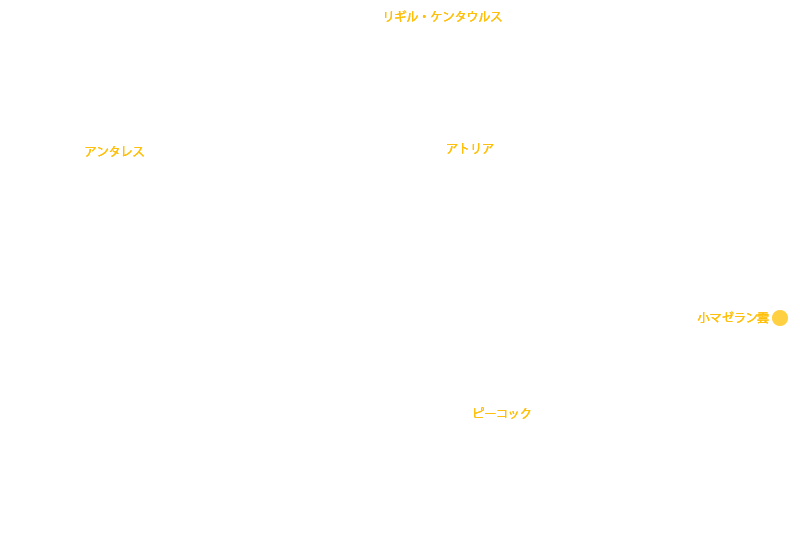

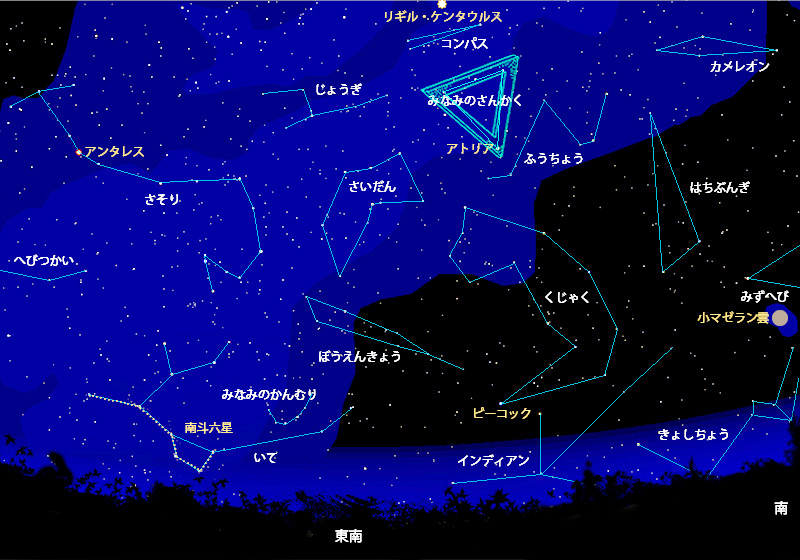

| ※何も表示されていない画面をクリックすると、すべての内容が拡大表示されます △上の図は昇る頃 (4月下旬21時頃・3月中旬0時頃・1月上旬3時頃、シドニー近郊) |

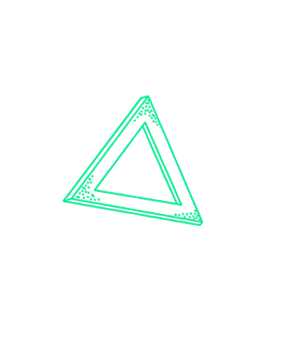

拡大図

|

|

| 名 称 | みなみのさんかく | ||

| 学 名 | Triangulum Australe | ||

| 略 符 | TrA | ||

| 概略位置 | 赤経・15h40m / 赤緯・-65° | ||

| 概略面積 | 110平方度 | ||

| 20時南中 | 7月13日 | ||

| 南中高度 | 約-10° | ||

| 設定者 | バイエル | ||

| 隣接する星座 | じょうぎ座 ・さいだん座・ コンパス座・ ふうちょう座 | ||

みなみのさんかく座 (Triangulum Australe)

みなみのさんかく座の探し方・見つけ方 みなみのさんかく座は、名前のように、三角定規が描かれている星座で、日本では、沖縄より南では、その一部を見ることができますが、ふつうは南半球の星座としてとらえられています。 みなみのさんかく座の探し方ですが、ケンタウルス座のふたつの1等星、ハダルとリギル・ケンタウルスの先辺りを探してみます。 その辺りに、ひとつの2等星と、ふたつの3等星が、二等辺三角形を描いているのをとらえることができます。 ここが、みなみのさんかく座で、意外と大きな三角形で描かれています。 南半球の星座の中では、見つけやすい星座のひとつで、ほぼ正方形の形をしています。 みなみのさんかく座の概要・説明 みなみのさんかく座は、1603年、ドイツの天文学者、バイエルが星図に紹介してから、広く知られるようになったと言われています。 しかし、みなみのさんかく座は、南半球では見つけやすい星座のひとつなので、船乗りたちの間では、もっと以前から知られていたとも言われています。 みなみのさんかく座の神話・伝説 みなみのさんかく座は、南の海を航海する船乗りたちには、古くから知られていた星座だと言われていますが、特に神話や伝説などは伝わっていません。

|

●このページの先頭へ